3月19日7点30分,市中级人民法院诉讼服务中心大厅内一片寂静,这是这里一天中难得的平静时光。再过一个小时,它就会成为法院中人流量最大、人口密度最高的地方。

像8年来的每一天一样,孟宪玲第一个来到这里。她走进8号窗口,放下背包,逐一到服务区和接待窗口察看,为一天的繁忙做着准备。

“法院需要能办大案要案的法官,更需要能够融入群众、做好群众工作、甘于平凡的法官。穿着法官服,为群众当一会儿出气筒也算不了什么!”

——孟宪玲

表面上看,立案接待和医院挂号类似,但当事人常常带着一肚子怨气来到法院,可以说是一触即发的“炸药包”,首当其冲的就是立案接待法官。

面对当事人不满情绪的宣泄和无端指责,孟宪玲总能换位思考,用真诚打动他们,温暖他们。

有一年大年三十,一个老人对判决不满,跑到诉讼服务中心大吵大闹,谁来劝他就和谁对着干。孟宪玲主动接待了老人。老人情绪激动时,她就耐下性子听老人叙述;老人情绪缓和些,她再把法条法理用通俗易懂的语言解释给他听。渐渐地,老人冷静下来。临走时他歉疚地说:“孟庭长,我现在明白了,这事跟你们一点关系都没有。你们也不容易,大过年的还遇到我这事,哎……我不应该来。”

立案窗口法官大多比较年轻,遇事容易“上头”。

一次,立案窗口来了个脾气大的当事人,一开始说话就不中听,后来还上升到辱骂。接待的年轻法官受不了这个气,从座位上站了起来就要和当事人论个究竟。

孟宪玲见状立即上前,她先是温言安抚,使当事人“灭了火”,回头他严肃地对同事说:“坐在这个位置,咱们就不是普通老百姓,一言一行都要对得起身上的法官服。只要我们的工作没有违反公平正义,被群众误解,当一会儿出气筒又能算得了什么。”

这件事,对立案庭的法官触动都很大。“再遇到类似的事,我就想想孟庭长的话,也就不会冲动,心里也不觉得委屈啦!” 青年法官助理周宁说。

“立案工作做不到惊天动地,但它是法院的一面镜子。立案工作的好坏,直接影响人民群众及社会各界对法院工作的评价。立案法官要去做那个擦镜子、树名片的人。”

——孟宪玲

群众打官司,诉讼服务中心是要进的第一道门。能否在司法案件中感受到公平正义,当事人在立案窗口的“初感受”十分关键。

一次,一个外省代理律师以案外人身份前来对市中级人民法院作出的一个民事判决申请再审,并要求报送省高级人民法院受理。这下可难住了立案法官。因为根据相关法律规定,案外人申请再审的案件一般情况下应由作出判决的原审法院审理。但那位律师以最高人民法院2011年出台的审判监督程序司法解释为由,坚持己见,态度还很激动。

孟宪玲发现问题立即赶过去。因该司法解释尚未废止,为了慎重起见,她没有简单答复或一推了之,而是耐心和律师解释,并收下材料,告知他请示上级法院后给予答复。

第二天,孟宪玲得到上级法院回复后,立即把电话打给了那名律师。

“没想到这么快就能给我明确答复,你们是我见到过的服务最好的立案部门。”那名律师惊讶于孟宪玲的办事效率和服务态度,也让他对市中级人民法院产生了信任感,最终决定在市中级人民法院申请再审。

“立案工作看似简单,实则不然。它不仅要求法官有处事不惊的个人修为,化解矛盾冲突的能力技巧,更要有像百科全书一样全面的业务知识储备。这些方面,小孟都是立案庭的标杆。”曾经担任过立案庭庭长的老法官侯广志,每每提起孟宪玲,总是赞誉有加。

孙大娘是一个民事案件的上诉人。但她的案件经过审查,法院认为原判决没有问题。在接待过程中,孟宪玲得知孙大娘家中有病人,生活十分困难。她耐心地释法说理,送孙大娘走时往她手里塞了两百元钱。孙大娘感动地说:“虽然孟法官没支持我上诉,但我不怨她,她是按法律办事,是个好法官!”

“服务是职责,服好务是目标。干好立案的服务工作,也须与时俱进,与时代接轨,必须时刻追求法律效果与社会效果的统一,才能为经济社会健康发展贡献一份法治力量。”

——孟宪玲

8年如一日,立案窗口的法官已换了4批,孟宪玲就像一颗钉子一样,笃定地坚守着这块阵地。在很多人眼里,不事张扬的她是一个勤奋踏实、正直朴实的“老黄牛”,但了解她的人都知道,她还是一个勇于创新、能为人先的“拓荒牛”。

2014年,全国法院的数字化建设还都处于萌芽状态,孟宪玲抓住我省法院搞电子法院试点的时机,率先在全省法院系统建立起电子法院功能体验区,率先制定起草了电子诉讼、电子送达等制度规范,率先开通了“微诉讼”平台,这些创新,为日后市中级人民法院智慧法院建设在全省站排头打下了坚实基础。

2015年,最高人民法院提出了加强诉讼服务中心建设的要求,随后,立案制度改革的部署接踵而至。当立案审查制变为立案登记制时,立案庭的受案量呈井喷式增长。由于缺乏信息化设备,立案法官们一时都有些手忙脚乱。

孟宪玲及时找到上级领导,提出对立案大厅软硬件进行升级改造。硬件改造完成后,她在全省法院系统率先将服务行业的“首问负责制”引入到立案工作中,使服务质效大大提高,群众对立案庭的满意度节节攀升。第二年,她带领的立案窗口就被市机关作风建设领导小组办公室评为“百佳效能处室”。

孟宪玲想尽办法搞创新,不是为了出风头,也不是为了捞晋升的资本。她的目的只有一个,那就是为了更好地服务。只是,她的服务对象不仅限于当事人,还有地方经济社会发展的大局。

去年年末,我市某大型国有企业起诉我市某知名民营企业,4个案件涉案标的11亿多元。该系列案件因涉及国有资产,市里也非常关注。

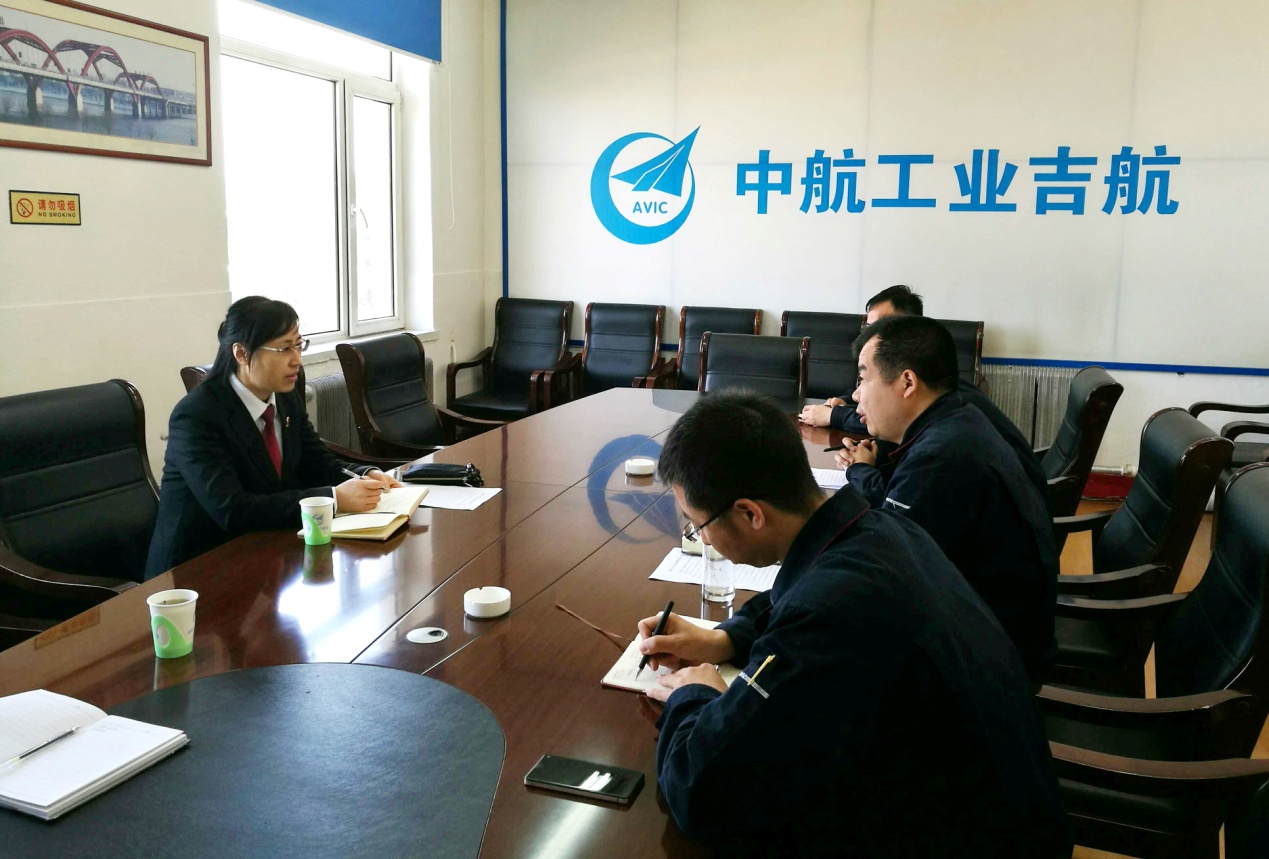

“如果简单立案,非常容易,但社会效果不好。一方面案件经过诉讼,程序繁杂,对企业是一种诉累;另一方面,可能会影响民营企业声誉,影响到双方今后的合作。”孟宪玲在征得双方同意后,启动了诉前调解程序。预判到案件调解难度大,她与律师组成调解团队,共同开展调解。

不出所料,调解过程一波三折,双方在多个方面多个问题多次出现分歧。孟宪玲与律师缜密梳理法律关系,耐心做双方工作。经过三个月的艰苦努力,最终促成双方达成和解协议。

3月29日,双方在调解协议上签字。握手言和之际,他们不约而同地称赞孟宪玲的敬业精神和精湛的业务能力,感谢她既保护了国有资产,又维护了民营企业声誉,并让他们看到了法院支持保护企业健康发展的具体行动和坚定决心。

“从前,在我的认知中,法官都应该穿着法袍,手握法槌,庄重威严,惩恶扬善,定分止争。自从与立案工作结下不解之缘,让我愈加坚信,只要心中装着司法为民和公平正义,在哪个岗位都能实现法官梦……”这是获得“全国人民优秀法官”荣誉称号后,孟庆玲写下的一段内心独白。